Wir weisen ausdrücklich auf folgendes hin:

"Alle Bilder und Texte dieser Seite unterliegen urheberrechtlichem Schutz".

Tairnbach

in unserer Heimat, aus der später die Gemarkungen Michelfeld und Mühlhausen und

daraus Tairnbach ausgeschnitten wurden. ca. 200 Jahre später auch Eschelbach.

1142 Gründung des Zisterzienserklosters Schönau im Odenwald

1152 Bischof Konrad v. Worms schenkt dem Kloster Schönau Glismutehusen.

1184 Glismutehusen wird in einer Urkunde beim Berg Rothenberg erwähnt.

1204 Glismutehusen wird im Kloster Schönau erwähnt.

1364 29. August Ersterwähnung von Deyernbach, drei Familien nachweisbar.

1399 Sternweilerhof wird an die Ritter von Hirschhorn verpachtet.

Vor 1400 Der Weiler Deyernbach - Besitztum der Ritter von Hirschhorn,

von Eschelbach aus verwaltet, gehört zum Ritterkanton Odenwald.

Als Lehen an Edelknecht Dieter von Hoffenheim.

Mühlhausen kath. Mutterpfarrei von Tairnbach.

um 1475 kath. Pfarrer: Steynfurt Wendelin Mühlhausen

um 1487 kath. Pfarrer: Brenz Johannes Mühlhausen

1496 kath. Kapelle in Dierbach urkundlich erwähnt.

um 1503 kath. Pfarrer: Meiß Johannes Mühlhausen.

um 1524 kath. Pfarrer: Pistoris Johannes Mühlhausen.

1531 Ortsname: Dyerbach

um 1545 - nach 1556 kath. Pfarrer: Müller (Molitor) Peter Mühlhausen.

1554/56 Hirschhornsche Rechtsordnung für „Thairenbach“

und Gemarkung Sternweiler.

Dreifelderwirtschaft. 13 Familien ansässig,

Schloß der Herren von Hirschhorn in der Ortsmitte.

1558 Auflösung des Zisterzienserklosters Schönau/Odenwald.

Erb-Verwaltung durch die Pflege Schönau.

Nach 1559 Dayernbach evangelisch-lutherisch.

ev.-luth. Pfarrer: Zwicker Wendelin Eschelbach.

um 1585 ev.-luth. Pfarrer: Wiessenbach Lienhard Eschelbach.

1616 Der Ort gehört Friedrich von Hirschhorn-Zwingenberg.

1616-1627 ev.-luth. Pfarrer: Vogel Wendel Eschelbach.

1628-1633 ev.-luth. Pfarrer Erhardt Johann Jakob Eschelbach.

1632 Tairnbach, Filiale von Eschelbach, wird selbständig.

Dietrich Kattermann Schultheiß in Tairnbach.

1633-1636 ev.-luth. Pfarrer Caroli Johann, Eschelbach.

1637-1670 ev.-luth. Pfarrer Wolfhart Georg Johann, Düren.

1638-1735 Darmbach im Besitz der Schertel von Burtenbach.

Einquartierungen, Zwangsabgaben,

Kriegsschäden während des Dreißigjährigen Krieges,

und der nachfolgenden Franzoseneinfälle.

1665 Johann Heinrich II., Schertel von Burtenbach,

Herr von Tairnbach und Sternweilerhof, stirbt.

Schultheiß ist Johann Hartlieb.

1670-1676 ev.-luth. Pfarrer Pistorius Georg Heinrich in Düren.

1672-1675 ev.-luth. Pfarrer Sander Heinrich in Michelfeld.

1676-1681 ev.-luth. Pfarrer Mentzner Christoph in Eichtersheim-Eschelbach.

1681-1685 ev.-luth.-Pfarrer Widmann Johann Jakob in Eschelbach.

1686-1703 ev.-luth.-Pfarrer: Hochaicher Johann Jakob in Eschelbach.

1691/92 Flucht der Dorfbevölkerung in das befestigte Sinsheim.

1703-1705 ev.-luth.-Pfarrer: Yelin Georg Ludwig in Hoffenheim.

1705-1717 ev.-luth. Pfarrer: Bregenzer Johann Ulrich in Eichtersheim.

1710 Reinhard Friedrich Schertel von Burtenbach in Darmbacher altem Kirchlein beigesetzt.

1714 Wilhelm Friedrich Schertel von Burtenbach,

Sohn von Reinhard Friedrich, besitzt die Hälfte vom Ort.

Sein Bruder, Eberhard Ludwig, die andere Hälfte.

1718 Neuverpachtung des Sternweilerhofes an acht Bauern.

Schultheiß ist Dühringer Hans Georg.

1718-1731 ev.-luth.-Pfarrer: Kern Johann Jeremias in Eschelbach.

1721 Erfolgreicher Rechtsstreit der Einwohnerschaft

gegen Wilhelm Friedrich Schertel von Burtenbach.

1722 Schultheiß Johann Adam Filsinger.

Sternweilerhof wird neu vermessen.

Hofgut Sternweilerhof wird als „wüstes Hofgut“ bezeichnet.

1724 Darmbacher Steuerbuch von Schulmeister Johann Christian Schleyhauf.

In Tairnbach besteht jetzt ein Ortsgericht.

1727 Schultheiß Hans Jörg (Johann Georg) Theuer.

1731-1741 ev.-luth.-Pfarrer: Scheinhardt Jakob Leonhard Salomo in Eschelbach.

1734 Flucht der Bevölkerung nach Mauer.

1735 Darnbach im Besitz der Ueberbruck von Rodenstein.

1735/36 Abriss des alten Schlosses.

Neubau einer Schloßanlage mit Schloßturm und kath. Schloßkapelle.

um 1736 Georg Heinrich Hauert Schultheiß in Tairnbach.

1737 eigener kath. Schloßkaplan.

um 1738 ev.-luth.Schulmeister: Jakob Michael.

um 1739 ev.-luth. Schulmeister: Michael Jakob

1740 04.Februar: Im Tausch erwirbt J. H. A. Überbruck von Rodenstein den Sternweilerhof,

der seit 1648 an Tairnbacher Bauern verpachtet ist.

ev.-luth. Schulmeister: Bürkel Wilhelm Moritz

1742-1789 ev.-luth.-Pfarrer: Arnold Johann Wilhelm in Eschelbach.

um 1761 kath. Pfarrer: Kroll Caspar in Tairnbach.

um 1765 ev.-luth. Schulmeister: Springer Johann Michael.

1771 Sternwald wird aufgeforstet.

1784 Güterbuch von Johann Georg Meier.

3 Besenwirtschaften: Schwanen; Adler; Rössl

1784-1802 ev.-luth. Schulmeister: Hertz Johann Christoph

1786 Ortsname „Tayrnbach“.

Galgen auf dem Galgenberg wird bestätigt.

um 1788 ev.-luth.Schulmeister: Hertz Johann Christoph.

1790-1815 ev.-luth. Pfarrer: Arnold Jakob Friedrich in Eschelbach.

1799 Bau einer Synagoge.

1803-1810 ev.-luth. Schulmeister: Steiner Georg Adam

1805/06 „Thaiernbach“ gehört zum Großherzogtum Baden.

1807 246 Christen, 100 Juden.

Ev.-luth. Gemeinde Filiale von Eschelbach.

1810-1857 ev.-luth. Schulmeister: Hecker Johann Philipp

1813 „Thairnbach“ Gemeinde im Amtsbezirk Wiesloch.

1815-1833 ev.-luth.Pfarrer: Frank Karl Matthias Gottlieb in Eschelbach.

1818 329 Einwohner.

1821 in Baden: Kirchenfusion der Lutheraner und Reformierten

neuer Name: Evang.-Protestantische Landeskirche Baden.

1823 Bau der neuen evang. Kirche.

1825 372 Einwohner, davon 124 Juden.

1833-1834 ev. Pfarrvikar: Dr. Le Beau Ernst Ludwig in Eschelbach.

1834 413 Einwohner

1834-1846 ev. Pfarrer: Kochenburger Georg Friedrich in Eschelbach.

um 1835 Der Galgen und das Folterrad auf dem Galgenberg wird abgebaut.

Drei Pappeln als Erinnerung gepflanzt.

1838 polit. Gemeinde kauft das alte Kirchlein.

1842 altes Kirchlein als Schulhaus umgebaut

1846-1853 ev. Pfarrer: Ahrheidt Johann Jakob Friedrich in Eschelbach.

1849-1850 ev. Pfarrvikar: Frank Wilhelm in Eschelbach.

1851 303 ev., und 36 kath. Christen; 149 Juden.

1852 476 Einwohner.

1854-1867 ev. Pfarrer: Hilspach Georg Philipp in Eschelbach.

1867-1868 ev. Vikar: Hilspach Ludwig in Eschelbach.

1868-1878 ev. Schulmeister: Neu Jakob

1868-1879 ev. Pfarrer: Zipse Christian Ludwig in Eschelbach.

1875 466 Einwohner.

1876 Umwandlung der konfessionellen Volksschulen in Christliche Gemeinschaftsschulen.

1878 Gründung des MGV „Germania“.

1878-1881 ev. Schulmeister: Steinhauser

1879 106 Schulkinder, zwei Lehrer.

1. Zigarrenfabrik mit 60 Arbeiter/innen.

1879-1880 ev. Pfarrer: Kiefer Otto Gustav Friedrich in Eschelbach.

1881-1893 ev. Pfarrer: Gräbener Nathanael in Eschelbach.

1882 Abriss der Synagoge.

1882-1891 ev. Schulmeister: Büchler

1883 Specereiladen Benz eröffnet.

1884 Gründung des evang. Kirchenchors.

1885 Auflösung der jüdischen Gemeinde.

3 Zigarrenfabriken mit 166 Arbeiter/innen.

Bäckerei Gölz wird eröffnet.

1888 Gründung des Militärvereins.

1892-1896 ev. Schulmeister: Herzer Philipp

1893-1901 ev. Pfarrer: Weidemeier Philipp in Eschelbach.

1895 Gründung des Turnvereins. (Berichtigung – nicht 1897)

Turnübungen und Vorführungen im „Brechloch“.

1897 Vereinigung der Gemarkungen Tairnbach und Sternweilerhof durch Gesetz.

1897-1920 Schulleiter: Böbel Johannes

1899 Schulhausneubau.

86 Personen wandern im 19. Jahrhundert nach Amerika (Kontinent) aus.

19 Personen wandern im 19. Jahrhundert in die europäischen Nachbarländer aus.

1900 im November-Aufnahme der Kinderschulbetreuung.

1900-1904 Diakonisse: Haas Elise

1901 Die erste Dampfeisenbahn fährt von Wiesloch nach Waldangelloch.

1901-1910 ev. Pfarrer: Luger Hermann in Eschelbach.

ab 1902 Ortsname: Tairnbach

1904-1913 Diakonisse: Scheffner Auguste

1905 Verkauf von Schloß und adeligem Grundbesitz an die Gemeinde.

610 Einwohner.

4 Zigarrenfabriken mit 200 Arbeiter/innen

Maier Jakob Friedrich erhält die „Große goldene Verdienstmedaille“ des Bad. Großherzogtums.

1907 Tairnbach ist Wahlbezirk im Wahlkreis Wiesloch

Specereiladen Benz eröffnet eine Bäckerei.

1908 Die politische Gemeinde kauft eine Kirchturmuhr

1909 Turnverein gehört zum „Kraichturngau“

Turnhalle im Brechloch wird eingeweiht

1911 Bau der Wasserleitung.

Gründung des Frauenvereins.

1911-1926 ev. Pfarrer: Zachmann Karl Ludwig in Eschelbach.

1912 Anlage eines Dreschplatzes im Brechloch.

1913 Militär-Verein erhält Fahnen-Erinnerungsmedaille vom Badischen Großherzog.

1913-1929 Diakonisse: Geberth Therese

1914 Steuererheber Filsinger Michael gibt sein Amt auf.

ab 1915 Frauenverein spendet jedes Kriegsjahr an das Rote Kreuz.

1918 Ende des 1. Weltkrieges,

27 Tairnbacher sind gefallen, 3 werden vermisst.

Eröffnung einer Poststelle.

Trennung von Staat und Kirche.

1919 wegen Kohlemangels wird die Industrie in Tairnbach eingeschränkt.

Viele Arbeitslose.

ab 1920 Elektrifizierung des Dorfes.

5 Zigarrenfabriken mit 250 Arbeiter/innen.

1922 Das Gartenhaus im Schloßpark wird abgerissen.

Sportplatz im Brechloch wird erweitert.

Ortsstraße nach Balzfeld wird erweitert.

1922-1936 Schulleiter: Boßler Friedrich

1925 Gründung der Freiwilligen Feuerwehr.

Gründung des Radfahrvereins „Wanderlust“.

704 Einwohner.

1926-1929 ev. Pfarrer: Heß Hans Valentin in Eschelbach.

1924+1926 ev. Vikar: Schröder Paul in Eschelbach.

1925 ev. Vikar: Grimm Karl in Eschelbach.

1927 Gründung des Fußballvereins „Frankonia Tairnbach“, Auflösung 1931.

um 1927 zweite Gesangvereinigung: „Fidelio“ Quartett" wird gegründet.

MGV „Germania“ erringt immer wieder beste Wertungen.

1928 Schloßbrand. 10 Familien mit 50 Personen sind obdachlos.

1929 neue Pfarrwohnung im Schloß.

Kindergartensaal und Schwesternwohnung im Schloß.

Die Gemeindeverwaltung zieht in das Schloßgebäude.

Ein Raum für Feuerlöschgeräte, Waage und Notschlachtungen wird eingerichtet,

und ein Volksbad im Keller.

Im Schloß werden 117 Goldmünzen gefunden.

Gründung des Schützenvereins. Schützenverein gehört zum Angeltal-Gau.

1. eigene ev. Pfarrstelle in Tairnbach.

207 ha Gemarkungsfläche und 704 Einwohner.

Bezirk Wiesloch: 7326 Industriearbeiter (davon ca. 6000 Zigarrenarbeiter),

257 selbständige Handwerker und 234 Kaufleute.

1929-1945 Diakonisse: Hartmann Gretchen

1930 Einweihung des Kriegerdenkmals

1930-1939 Erster ortsansässiger ev. Pfarrer: Bujard Hermann Georg Konrad.

1931 Bürgermeister Uhrich tritt zurück.

neuer Bürgermeister Benz Karl Friedrich I.

Eröffnung Krämerladen Clerici.

Tairnbach erhebt zwangsweise eine Bier- und Bürgersteuer.

im November: Bau der Straße zum Angelbachtal beginnt.

1932 Gründung des DRK Ortsvereins.

Tairnbach hat 159 Erwerbslose.

Bau des Leuchtturmes auf dem Galgenberg.

Mai: Straße zum Angelbachtal ist fertiggestellt.

1933 Tairnbach setzt Adolf Hitler einen Gedenkstein an der Wette.

Straße nach Balzfeld wird z.T. ausgebaut.

1934 Tairnbach nimmt am 1. Winzerfest in Wiesloch mit einem Fruchtwagen teil.

ev. Kirche Baden sammelt landesweit für die Renovierung der ev. Kirche Tairnbach.

1935 Hochwasser im Angelbachtal

1936 Radfahrverein gründet Fußballabteilung, neuer Name: Rad- und Sportverein.

Tairnbach meldet 1 Erwerbslosen.

1936-1938 Schulleiter: Schlampp Georg.

1937 Rad- und Sportverein gründet Turnabteilung.

Bau des 1. Schützenhauses.

ev. Pfarrvikar Hiß Albert Tairnbach.

1938 „Tairnbach“ - Gemeinde jetzt im Landkreis Heidelberg.

1938-1941 Schulleiter: Brox Albert

1939 Beginn des 2. Weltkrieges,

die ersten Wehrpflichtigen werden eingezogen.

669 Einwohner.

1940-1941 ev. Pfarrer: Staubitz Friedrich in Eichtersheim.

1941-1944 kom. Schulleiter: Kuhn Paul

1942-1955 ev. Pfarrer: Betz Gustav Tairnbach

1943 lt. Verordnung muß im Ort alles Obst und Gemüse

an die staatl. Stellen abgegeben werden.

1944 Anordnung zur Verdunkelung: 19.40 – 5.50 Uhr

1945 Einmarsch der US-Truppen am Ostermontag.

36 Tairnbacher sind gefallen, 11 werden vermisst.

1945-1950 Schulleiter: Massier Erwin

1945-1966 Diakonisse: Römer Anna

ab 1946 Zuzug donauschwäbischer und sudetendeutscher Heimatvertriebener.

Gründung der VdK Ortsgruppe.

Eröffnung einer Innendekorationsfirma - bis 1949.

Turnverein nimmt Turnübungen im Brechloch wieder auf.

1946 kath. Pfarrer: Sommer Georg Josef in Mühlhausen.

1947-1969 kath. Pfarrer: Kurz Rudolf in Mühlhausen

1948 Neubau eines Fußballplatzes in Handarbeit.

1949 Glockenweihe.

„Tairnbacher Majolika“ eröffnet Fabrikation.

1950 960 Einwohner.

1951-1970 Schulleiter: Amend Karl

1952 Tairnbach – Gemeinde im Bundesland Baden-Württemberg.

Der Leuchtturm wird abgebaut.

Überbauung des Brechloches.

Turnverein übt auf dem Fußballplatz.

1953 Fußballverein und Turnverein fusionieren unter dem Namen „Sportgemeinschaft 1927 e.V.“

1954 Abwasser wird kanalisiert.

1955 Specereiladen Eisele schließt.

1955-1960 ev. Pfarrer: Duhm Dietrich Hermann Tairnbach.

1956 Bau der kath. Marienkapelle.

Gründung der Feuerwehr – Kapelle, sie besteht bis ca. 1970.

Poststelle wandert in die Eschelbacherstraße.

1958 Letzte Zigarrenfabrik beendet Produktion.

1961 Neubau des Schützenhauses.

886 Einwohner.

1961-1990 ev. Pfarrer: Höflin Gerhard Tairnbach.

ev. Religionspädagoge in Ausbildung: Zuber Werner

ev. Religionspädagoge in Ausbildung: Karrer Heidrun

ev. Lehrvikar/Religions-Lehrer: Neumann Almut

ev. Lehrvikar/Religions-Lehrer: Anger Jochen

ev. Lehrvikar/Religions-Lehrer: Stössel Hendrik

ev. Lehrvikar/Religions-Lehrer: Boos-Breisacher Ruth

1962 Erschließung des Wohngebietes „Kelteräcker“.

1963 Pfarrhausbau.

1964 Ortskernsanierung, Abbruch von 5 ½ Häuser

1965 889 Einwohner.

1966 Einweihung des neuen Kindergartens.

Einweihung des Einkaufmarktes Benz

1966-1968 Kinder-Gärtnerin: Bender Roß-Dorle

Hauptschüler gehen in die Schule in Angelbachtal.

1968 Gründung des ev. Posaunenchors.

1968-1976 Diakonisse: Jung Emilie

1969-1985 kath. Pfarrer: Wolf Friedrich in Mühlhausen.

1970 Einweihung der Friedhofshalle.

Die Wasserversorgung übernimmt der Wasserversorgungsverband „Hohberg“.

1970-1975 Schulleiterin: Walther Helga.

1971 Gründung des ev. Jugendchors.

Renovierung der ev. Kirche.

1972 Clerici Haushaltswaren schließt.

1973 Erschließung des Industriegebietes „Im Bangert“.

Kanalisierung des „Tairnbächle“.

1974 Erschließung des Wohngebietes „Krumme Teich I“.

1975 Eingemeindung nach Mühlhausen.

1. Wahl eines Ortschaftsrates und eines Ortsvorstehers.

Ortsvorsteher Benz Roland I.

Schließung der Grundschule, alle Schüler gehen in die Schule Mühlhausen.

Gesangverein eröffnet Sängerheim in der Schule.

Erschließung des Wohngebietes „Klotzäcker“.

1976-2008 Erzieherin: Ballheim Ursula

1977 Erweiterung der Sporthalle.

1978-1985 Erneuerung des Wasser- und Abwassernetzes.

1979 Beginn der Flurbereinigung.

Erweiterung der Schießsportanlage.

1980 Die Eisenbahnstrecke Wiesloch-Waldangelloch wird eingestellt.

1981 Gründung der Narreninitiative.

Neuanlage des Rasensportplatzes.

Majolika beendet die Produktion

1043 Einwohner.

1982 Fa. Blezinger übernimmt die Fa. Majolika.

1984 Einweihung des Posaunenchor-Schloßkellers.

1985 Gründung des Heimatvereins.

1076 Einwohner.

1985-1992 kath. Pfarrer: Kleemann Rupert in Mühlhausen.

1986 250 Jahrfeier des Rodensteinschlosses.

Einführung der grünen Abfalltonne.

1987 Wiedereröffnung der Grundschule.

1987-1988 komm. Schulleiter: Willhauck Willi

Erweiterung des Kindergartens.

Poststelle zieht in das Volksbankgebäude.

1988-2012 Schulleiter: Schmitt Johannes

1989 Umbau der Dreschhalle zur Festhalle.

Gründung: „Freundeskreis Grundschule“.

1990 Gesangverein zieht in das Schloß.

Breitbandverkabelung.

1990-1991 Religion FH: Karrer Heidrun

1991 Bau einer Landwirtschaftshalle

1991-2000 ev. Pfarrer: Lehmkühler Thomas Tairnbach.

1992 Einrichtung des Historischen Klassenzimmers in der Grundschule.

Gründung der Jugendfeuerwehr.

Sparkassengebäude wird eingeweiht.

1993 Erschließung des Wohngebietes „Krumme Teich II“.

1994 Aufbau der Gasversorgung.

Weihe der dritten Glocke in der ev. Kirche.

Errichtung von Hirschhorn- und Schertelbrunnen.

Neuausbau der Eschelbacherstraße, des Büchelweges,

der Kirch-, Weinberg - und Kelteräckerstraße und der Untergasse.

Die Poststelle wird als Postagentur in der Bäckerei Benz eröffnet.

1995 Gründung des Jugendzentrums „Down Under“

Bau einer Wasserdruckerhöhungsanlage.

Bau der Kleingartenanlage.

Teil-Ausbau der Eichtersheimerstraße.

1996 Gründung des Hundesportvereins.

1997 1213 Einwohner im Ortsteil Tairnbach.

Erweiterung des Gewerbegebietes „Im Bangert“.

Einweihung des „Down Under“ Jugendkellers.

1998 Neuausbau der Lauertstraße.

175 Jahre ev. Kirche in Tairnbach.

1999 Errichtung der Galgenberghütte.

Neugestaltung des Hartplatzes.

100 Jahre Schulhaus.

BM Klein für 8 Jahre wiedergewählt.

Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf.

Abenteuerspielplatz am Rote Klinge Wald eingerichtet.

2000 100 Jahre ev. Kindergarten.

Stromkabel in Erde verlegt.

Trafostation wird abgerissen.

Tairnbach Chronik – Erläuterungen

Gründung des Ortes und Sternweilerhof

Die erste Besiedlung unseres Gebietes liegt im Dunkeln der Geschichte. Bekannt ist, dass in unserer Gegend auf die Kelten, Römer und Alemannen um ca. 500 n. Ch. die Franken - Merowinger - folgten. Ein großes Gräberfeld dieser Franken befindet sich unter der Erde beim ev. Kindergarten in Eichtersheim. Auf der Holzburg „Wiegoldesberg“ (zwischen Waldangelloch und Tiefenbach) saß der Gaugraf, Herrscher über unsere Gegend. Die Franken hatten alle ihre eroberten Gebiete in Gaue und Großgemarkungen unterteilt.

So entstand auch Uthritesheim (Angelbachtal OT Eichtersheim). Aus dieser Großgemarkung wurde Michelfeld um 850 und Mühlhausen um 976 ausgeschnitten. Die anderen Gemarkungsgründungen folgten später.

Die bisher erste Erwähnung von "Deyernbach" ist in einer Urkunde von 1364.

In dieser Urkunde wird auf 9 Seiten dokumentiert, was Friedrich, Graf von Leiningen der Ältere, Friedrich, Graf von Leiningen der Jüngere und seine Frau Ylente von Gulche

dem Bischof Gerhard von Speyer am 29. August 1361 als Sicherung verpfändet haben.

Neben der Madenburg mit dem gesamten Zubehör, werden auch die gesamten Einkünfte aus 24 Orten - darunter auch Deyernbach (Tairnbach) – verpfändet.

Glimutehusen/Sternweilerhof

Viel umstritten ist die Lage von Glismutehusen, einer Grangie des Zisterzienserklosters Schönau im Odenwald. Nach neuesten Funden von Urkunden kann dies nur der später genannte Sternweilerhof gewesen sein und somit ein Teil unserer heutigen Gemarkung.

Folgende Urkunden belegen dies:

1152 schenkt Bischof Konrad von Worms Güter zu Glismutehusen dem Zisterzienserkloster Schönau im Odenwald.

1184 findet in Mainz ein Hoftag von Kaiser Friedrich I. Barbarossa statt. Während der Hoftage übergibt Graf Bobo V. von Lauffen (Neckar) den Berg (nicht Burg) Rotenberg, der lt. Urkunde beim Schönauer Klosterhof Glismutehusen liegt, wieder an Herzog Bertold von Zähringen zurück.

Den Berg empfangen die beiden Freien Otger von Altwiesloch, Bevollmächtigter des Bischofs Konrad II. von Worms und Hugo von Bruch (St.Ilgen) Bevollmächtigter des Pfalzgrafen Konrad bei Rhein, um ihn aus der Hand von Herzog Bertold von Zähringen dem Kloster St. Maria in Schönau zu übergeben.

Die Bevollmächtigten dieser Übergabe, Otger von Altwiesloch und Hugo von Bruch (St. Ilgen) sind aus unserer Gegend. Wäre die Grangie Glismutehusen, wie einige Heimatforscher vermuten, bei Neckarsteinach, so wären bestimmt Vermittler aus der dortigen Gegend beauftragt worden.

1204 wird die Grangie Glismutehusen bestätigt.

Die hohe Obrigheit hat das Kloster über Glismutehusen nie erreicht, der Grangie war der Bede ( eine Art Grundsteuer) des Bischofs von Speyer unterworfen.

Die Grangie Glismutehusen, war durch seine Wälder, Wiesen und steilen Hängen kein ertragreiches Gebiet. Dies war sicherlich der Hauptgrund, daß das Kloster Schönau diese Grangie aufgab.

1399 verpachtete das Kloster die Ländereien als Viehweide an die Herren von Hirschhorn, die Ortsherren von Eschelbach waren. Von dieser Zeit an wird dieses Gebiet als Sternweilerhof bezeichnet. Bischof Raban von Speyer befreit die Hirschhorner von einer Gült (eine Abgabe) die das Kloster an das Domstift verkauft hatte.

1500 stellt Abt Nikolaus den 4 Brüdern von Hirschhorn ein Leibgedingsbrief (Zuwendung an Sach- und/oder Grundvermögen z. B. als Altenteil) über alle Güter und Rechte des Klosters zu Sternweiler aus.

1599 wird erwähnt, daß der Sternweilerhof der Probstei Wiesenbach vor längerer Zeit einverleibt wurde.

1204 bestätigte Papst Innozenz III. die Besitztümer des Zisterzienserklosters Schönau im Odenwald.

Eine Grangie des Zisterzienserklosters Schönau im Odenwald war meistens ein von Mönchen, Laienbrüder und Hilfskräften betriebener Wirtschaftshof. Diese Ländereien waren nach Gründung des Klosters Geschenke von Bischöfen, Grafen und Personen des niederen Adels, die zu Reichtum gekommen waren und mit der Schenkung zum Teil auch ihr Seelenheil erkaufen wollten. Wenn Laien oder Mönche in das Kloster eintraten, mußten diese ihr Erbe oder Mitgift an das Koster übereignen.

Im 11.und 12.Jahrhundert blühte der Handel mit Ländereien, zahlreiche Ländereien wechselten durch Schenkungen, Ankäufe und Tausch ihren Besitzer. Stets versuchten die Mönche ihren Besitz abzurunden, um dadurch großflächige, zusammenhängende Besitztümer zu schaffen. Besonders im 13. Jahrhundert wurde mit allen Mitteln versucht, die alleinige Rechtshoheit über den eigenen Grundbesitz zu erlangen.

Dies gelang nur, wenn die Bevölkerung von den erworbenen Ländereien vertrieben oder ausgesiedelt werden konnte, was einige Male auch gelang. Sogar Kirchen und Friedhöfe durften dann beseitigt werden, um eine Grangie zu errichten.

Diese bestand aus den Ländereien und einem Klosterhof, der je nach Größe der Grangien mehrere Gebäude für die Mönche, Laienbrüder und Hilfskräfte hatte.

Das Kloster Schönau im Odenwald hatte unter vielen anderen, auch folgende Grangien:

Bliggersforst – heute Waldgebiet b. Neckarsteinach

Bruchhausen – heute OT von Sandhausen

Erichshusen – lag zwischen Walldorf u. Sandhausen

Glismutehusen – heute Gemarkung Tairnbach

Grensheim – heute Grenzhof/Heidelberg

Lochheim – heute OT von Sandhausen

Marpach heute Marbacher Hof Gem. Hirschberg a.d. Bergstr.

Michelbuch – heute gemeindefreies Gebiet zwischen Hirschhorn und Neckarhausen (Hessen)

Neckarhausen – heute Neckarhausen (Hessen)

Neuenheim – heute Stadtteil von Heidelberg

Rohrheim - heute Hof bei Biblis

Scharren – heute Scharhof

Schrießheim - heute Schriesheim

Virnheim – heute Viernheim

Vutensheim - heute Großniedersheim

............................................................................................................

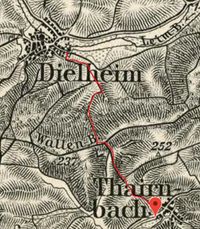

Diese Karte zeigt verschwundene Orte in unserer Heimat:

Glismutehusen ist der Sternweilerhof

Schlupferstadt lag auf der Gemarkung Balzfeld

Frauweiler ist das heutige Frauenweiler

Erichshausen + Lochheim waren Dörfer die vom Kloster Schönau aufgelöst wurden, um ein Grangie zu gründen.

Weiler ist unbekannt.

............................................................................................................

Die Herren von Hirschhorn

Die Ritter von Hirschhorn waren für Tairnbach jahrhundertelang die Herren über das Dorf und Pächter des Sternweilerhofes. 1270 wird der erste Hirschhorner -Johann I.- urkundlich erwähnt. Nach Meinung vieler Forscher stammte diese Familie aus der Ministerialität des Klosters Lorsch und nannten sich nach der Burg Hirschhorn. Bis zum Aussterben der Familie im Jahre 1632 ist es den Generationen gelungen, den Besitz nicht nur zu erhalten, sondern auch in großem Umfang zu erweitern.

Die Generationen der Familie sind:

~ 1270 Johann I.

* 1329 - † 1361 Engelhard I. von Hirschhorn

* 1347 - † 1387 Engelhard II.

* 1377 - † 1426 Hans-Johann V. (Brüder: Eberhard II.; Albrecht II.; Konrad;)

* 1407 - † 1445 Hans VI. (Brüder: Philipp I.; Eberhard III.; Hans VII.;)

* 1430 - † 1467 Kaspar (Brüder: Melchior; Otto;)

* 1467 - † 1513 Hans VIII.

* 1485 - † 1529 Engelhard III. (Brüder: Georg; Philipp II.;)

* 1510 - † 1569 Johann IX.

* 1545 - † 1585 Philipp III. (Bruder: Ludwig I.)

* 1580 - † 1632 Friedrich I. (Bruder: Ludwig II.)

Zum Teil waren die Brüder zu gleichen Teilen Herren in Hirschhorn.

Die Aufzählung der Erstgenannten erfolgte nach der Blutlinie -

d.h. ihre Söhne waren wieder Herren über das ererbte Gut.

...................................................................................................

Tairnbacher Ortsname im Lauf der Jahrhunderte

1300 Deiernbach

1364 Deyernbach

1401 Deyrnbach

1461 Deyernbach

1496 Dierbach

1531 Dyerbach/Deierbach

1554 Thairenbach

1559 Dayernbach

1638 Darmbach

1734 Darrnbach

1735 Darnbach

1753 Darrenbach

1786 Tayrnbach

1805 Thaiernbach

1813 Thairnbach

1902 Tairnbach

Ortsnamen der Nachbarschaftsdörfer

Neilosse Neulußheim

Oodene Odenheim

Owwerhoaf Oberhof

Ploangschd Plankstadt

Rädinger Rettigheim

Schriese Schriesheim

Schtuttgard Stuttgart

Sinse Sinsheim

Soankt Lee Sankt Leon

Stooifort Steinsfurt

Unnerhoaf Unterhof

Weibscht Waibstadt

Wissetal Wiesental

Ziggelhausen Ziegelhausen

Altlosse Altlußheim | Heilichkreizstoinich |

------------------------------------------------------------------------------

Tairnbach - Straßen, Wege, Plätze und Häuser

Wege zu den Nachbardörfern

Bis ins 20. Jahrhundert gab es bei uns nur Feldwege die im Sommer gern benutzt wurden, in den Übergangszeiten und im Winter aber oft unpassierbar waren. Besonders die Pfarrer, die ihre Filialgemeinde besuchten, blieben oft im Morast stecken. Selbst Fuhrwerke blieben liegen und mußten mit zusätzlichen Gespannen herausgezogen werden.

Die Hauptverbindungen zu den Nachbarorten waren die Wege von Dielheim nach Eschelbach und von Balzfeld nach Mühlhausen. Die beiden kreuzten sich in der Dorfmitte und die Bebauung folgte ihrem Verlauf.

Weg nach Eschelbach

............................................................................

Die wichtigste Verbindung für die Einwohner war der Weg nach Eschelbach, da dort die Gerichts-barkeit für den Ort war und nach der Reformation die Eschelbacher Pfarrer auch Tairnbach betreu-ten.

Von der Ortsmitte ging es den Eschelbacherweg,

den Eichelberg hinauf zum Rote Klinge Wald, bis zum Galgen und dann die Äcker hinunter nach Eschelbach.

..................................................

Der Weg nach Dielheim begann in der Ortsmitte, den „Kirchbuckl“ hinauf durch die untere Hohl bis zum „Speckbuckl“ im Gewann Reidt, in den Dielheimer Wald hinein, wo gleich links ein großes Feld mit Maiglöckchen war. Weiter ging der Weg durch den Wald am „Jägerhäusle“ vorbei durch eine Hohl nach Dielheim. Den Ort erreichte man an der Stelle, wo heute die Industriestraße endet.

Dieser Fußweg ist heute so nicht mehr begehbar, da inzwischen die Autobahn gebaut wurde, das „Jägerhäusle“ steht aber noch.

Zu Dielheim bestanden kaum private Kontakte, da die dortige Bevölkerung katholisch war. Lediglich einige Sänger waren dort in einem Verein.

Weg nach Dielheim.

Dieser Weg wurde auch benutzt um nach Altwiesloch und Wiesloch zu gelangen. Von Dielheim ging der Weg links des Leimbaches entlang bis nach Altwiesloch bzw. Wiesloch. Später verkehrte hier auf der rechten Seite der sogenannte „Entenmörder“, eine Dampfeisenbahn, so geheißen, weil sie des Öfteren schneller als die Enten war und diese überfuhr.

In Altwiesloch nahm das Kalkwerk ab 1889 seine Produktion auf, das zuvor in Rot-Malsch produzierte. Es ist heute unvorstellbar, daß damals die Arbeiter 6 Tage in der Woche 10 Stunden täglich gearbeitet haben und morgens und abends der Weg vom Heimat- zum Arbeitsort und wieder zurück bei jeder Witterung gegangen sind.

Weg nach Altwiesloch

........................................................................................................................................................................

Weg nach Balzfeld

................................................................................

Nach Balzfeld gingen die Tairnbacher vom Brech-

loch aus durch den Katzenwald hinüber in den

Großen Wald, der zu Balzfeld gehörte. Dort gab

es immer viele Wildschweine und eine Stelle, in

der sich die Schweine suhlten. Im Tairnbacher

Dialog nannte man diesen Ort "Seisuddl".

Wenn die Sauen Nachwuchs hatten, war es

gefährlich in ihre Nähe zu kommen. Zwei

Freundinnen aus Tairnbach mußten dies

erleben, nur eine Flucht auf den nächsten

Baum rettete sie vor einem Angriff.

................................................................................

Der gestrichelte Teil des Weges gibt es heute, durch den Bau der Autobahn, nicht mehr.

Da auch Balzfeld katholisch war, gab es auch hier kaum private Kontakte. Lediglich die Fußballer spielten auf dem dortigen Platz, weil man im eigenen Ort keinen Platz bekam oder die Pacht für diesen nicht bezahlen konnte.

Der Feldweg nach Balzfeld, ungefähr gleich mit dem heutigen Straßenverlauf, wurde 1932 im Bereich der Tairnbacher Gemarkung auf 5 mtr. verbreitert.

...................................................................................................................................

Weg nach Eichtersheim

Nach Eichtersheim ging man von der Ortsmitte aus in die Eichtersheimerstraße, die vorderen Klotzäcker hoch über die Steinäcker am Rote Klinge Wald und Galgenberg vorbei zum südlichsten Punkt der Gemarkung – dem Birkental.

Über die Äcker der Eichtersheimer Gemarkung kam man an den Ortsausgang von Eichtersheim,

Richtung Eschelbach.

Weg nach Mühlhausen | Der Weg nach Mühlhausen folgte bis 1932 ungefähr dem heutigen Verlauf, bog aber vor der letzten Kurve nach rechts über den Mühlbuckel und ging durch freies Feld bis zur Brücke über den Waldangelbach am später gebauten Bahnhof. Nach langen Verhand-lungen und vielen Versuchen das Geld für einen Ausbau der Straße zu erhalten, wurde die neue Straßenführung in das Angelbachtal 1932 fertig-gestellt. |

...........................................................................................................

Weg nach Baiertal und dortige Bergwerke.

Der rot eingezeichnete Weg war der Fußweg

nach Baiertal, der grüne führte zu den Bergwerken.

Nach Baiertal gab es private Kontakte, da der Ort überwiegend evangelisch war. Einige Baiertaler fanden ihren Lebenspartner in Tairnbach und umgekehrt.

Da es auf der Gemarkung auch in früheren Zeiten Bergwerke gab, haben sicherlich auch Tairnbacher dort gearbeitet.

...........................................................................................

Die Tairnbacher Bäche

Das „Tairnbächle“ wie der größte Bach genannt wird, entsteht an der Stegwiesenstraße und ist 2,104 km lang. Seine Quellflüsse sind die Quellen aus dem Rote Klinge Wald und vom Lorchenberg, die vor der heutigen Stegwiesenstraße zusammenfließen. Beide wurden nach und nach verdohlt, so daß die wenigsten noch den Verlauf kennen.

Über den Quellfluß vom Lorchenberg spannte sich in der Eschelbacherstraße eine Brücke, die in den Jahren um 1955 erneuert wurde. Dabei mußte das Bachbett vergrößert werden. Die Arbeiter verschalten die Böschung nicht, diese rutschte ein und die Männer waren verschüttet. Da es sich nur um wenige Erde handelte, war die Rettung kein allzu großes Problem.

Die Brücke in der Eschelbacherstraße

Neben der Brücke war lange Zeit eine Stauwehr, die beim Verdohlen des Baches entfernt wurde. Diese Wehr wurde geschlossen, wenn das Quellwasser nicht ausreichte um den Brandweiher – die Wehde - zu füllen. Dieser Weiher diente von alters her als Brandweiher, den Schmieden zum kühlen der Wagenräder und die Gänse tummelten sich darin.

Eine baugleiche Stauwehr

Die Zuflüsse des "Tairnbächle" sind:

der Melschbach entsteht beim Dielheimer Windhof und ist 0,752 km lang

In dem Gewann „Würmleinsbrunnen“ entsteht der Würmleinsgraben mit 0,772 km Länge und mündet in den Bach.

0,835 km lang fließt der Massenbach bis zur Einmündung, der bei der Siedlung „Dreibrücken“ beginnt .

Der einzige Zufluß linksseitig ist der „untere Melschbach“, mit 1,825 der längste Zufluß von seinem Start westlich des Dorfes bis zur Einmündung.

In alten Steuerbüchern ist eine Mühle genannt. Wo diese stand läßt sich heute nicht mehr feststellen.

Der Melschbach, vom Windhof Dielheim kommend, bildete im Gewann „Im See“ mehrere Seen, die als Fischteiche benutzt wurden. Bis 1805 waren diese Eigentum der Herren von Tairnbach, die diese unter Aufsicht stellten, da die hungrige Bevölkerung auch gerne Fische aß. Noch heute wachsen am Ufer des Melschbaches Weidenbüsche aus denen Korbmacher seit Jahrhunderten viele Gegenstände flochten.

Der Galgen

Auszug aus dem Text:

"Dieser Leuchtturm, der sich als 25 m hohes Eisengerüst gerade über dem Dorf Tairnbach erhebt, ist an einer historischen Stätte errichtet worden, auf dem einstmaligen Galgenberg der Gemeinde, die ihm auch heut noch diesen Namen gegeben hat. Dort oben auf der steilen Höhe, nicht nur von allen Teilen des Dorfes, sondern auch von allen Hügeln des Kraichgaus und den Odenwaldbergen aus gut sichtbar, stand der Galgen, ein Schreckensplatz für Verbrecher und Sünder, die hier büßen mußten. Alte Leute der Gemeinde erzählen. daß ihre Väter den Galgen, einen schauerlichen Hängeposten, noch gesehen haben. Genau an der Stelle, wo sich der Leuchtturm erhebt, wurde einst das Folterrad gedreht.

Weil früher alle Hinrichtungen öffentlich waren, wurde der freie Platz auf steiler Höhe als gut sichtbare Richtstätte gewählt. Als der Galgen entfernt wurde, beschlossen die Dorfältesten, daß an seiner Stelle zu allen Zeiten drei Pappeln als Andenken an die einstige Dorfgerichtsbarkeit stehen müssen. Bis heute hat man sich an jenes Dekret gehalten, denn immer noch grüßen den Kraichgauwanderer auf dem Höhenweg nach dem Steinsberg drei in gleichen

Abständen und zu gleicher Zeit angepflanzte Pappeln, deren Zweck nur Wenige seither kannten.

(Nachdem Galgen und Folterrad entfernt waren, wurden um 1830 die ersten Pappeln angepflanzt.)

.................................................................................................................................................................

Das Judenviertel

In Tairnbach gab es bereits im 16. Jahrhundert jüdische Einwohner. Diese waren nach Verfolgungen in anderen Orten von den Rittern von Hirschhorn aufgenommen worden. Nicht aus menschlichen Gründen, sondern allein des Schutzgeldes wegen, daß sie an die Ortsherren zu zahlen hatten.

Im Laufe der nächsten Jahrhunderten entstand in Tairnbach, tatkräftig unterstützt von der Ortsherr-schaft, ein Judenviertel rings um das sogenannte „Schloß“.

Neben mehreren privaten Häusern befand sich auch eine Synagoge und ein Judenmietshaus in der Untergasse. Nach Erzählungen bis in die heutigen Tage befand sich die Synagoge auf einem Platz, wo heute eine Scheune steht. Diese Aussage stimmt, aber der Ort der Scheune wurde im Laufe der Jahre nicht mehr richtig weitergegeben.

Der Plan zeigt eindeutig, daß die Synagoge (grüner Stern) nicht wie erzählt wird, auf dem Grund-stück mit dem gelben Stern steht, sondern auf Lagebuch Nr. 65. Zu dieser Synagoge führte ein heute aufgelassener Weg, (orange eingezeichnet) vorbei an dem Haus eines Juden. Der in vielen Publikationen als Judenschul- oder Judenweg, im Volksmund Stinkwinkl, bezeichnete Weg (grün eingezeichnet) bog etwas weiter von der Untergasse ab, vorbei am Judenmietshaus (blauer Stern) und dem jüdischen Bad (gelber Stern), über das Tairnbächle zu den Fußgärten.

Kriegerdenkmal-Einweihung 24. August 1930

Das Mal stellt einen schlichten, sich nach oben verjüngenden Prismakörper vor, der neben den Namen der Gefallenen das Wappen der Gemeinde, einen Trauben-henkel mit Blätter und Krone zeigt und als Aufsatz ein eisernes Kreuz trägt.

Als Platz hat man ihm die bei dem Wiederaufbau des Rodensteiner Schlosses geschaffene Zieranlage gegeben. Bürgermeister Uhrig übernahm das Denkmal in den Schutz der Gemeinde und legte den ersten Kranz nieder.

Das Denkmal für die im Weltkrieg gefallenen 32 Tairnbacher wurde eingeweiht. Schon am Samstag-abend wurden die Festlichkeiten mit einem Fackelzug und einem Festbankett eingeleitet, an dem sämtliche Vereine und die ganze Einwohnerschaft teilnahmen.

Am Sonntag fand ein Gottesdienst mit Kirchenparade der Ortsvereine statt. Nachmittags wurde durch Pfarrer Leuchilen aus Eichtersheim die Weihe und Enthüllung des Denkmals vorgenommen.

Der Entwurf stammt von Baurat Koch aus Heidelberg, ausführender Bildhauer war Herr Merkle von Hoffenheim.

...............................................................................................................

Leben im Dorf

Das Dorf duckt sich in dasTal

Beliebt war bei alt und jung das Schlittenfahren auf den Straßen, auf denen nur sehr selten ein Auto fuhr.

Eine ältere, sehr beliebte Schlittenroute war von den Straßenäckern, (auf der Höhe Richtung Balzfeld) bis zum Lochbrunnen (Hoher Rain Richtung Mühlhausen). Ein Einwohner hatte einen Schlittenbob, -ein kleiner Schlitten mit einer Skikufe vorne-, der mit Drahtseilen gesteuert werden konnte. Daran wurden bis zu 5 Schlitten angehängt, ein ganz mutiger Junge wurde auf den Bob als Belastung gesetzt und dann ging es in rasanter Fahrt durch das ganze Dorf. Weit über 10 Personen waren auf dem Gespann, die an einem Abend höchstens zweimal diese Strecke schafften. Das größte Problem war die Ortsmitte, oftmals bekam man die Kurve nicht und landete in der Untergasse, oder sogar in der Schloßeinfahrt, wo die Fahrt leider frühzeitig zu Ende war.

Nachdem der Straßenverkehr zunahm, wurde im schneereichen Winter vom Büchel heruntergefahren.

Nach dem damals letzten Haus linker Hand, war ein Kleeacker, der in der Mitte einen kleinen Rain hatte.

Da es damals Mode war, einzeln auf dem Bauch liegend Schlitten zu fahren, war es ein besonderer Kitzel über diesen "Rain" zu fliegen.

...........................................................................................................

Genau gegenüber wurde der erste Neubau errichtet und die Gemeinde verlegte die Abwasserrohre bis vor das Haus. Das offene Ende dieser Rohre lockte einen Schlittenfahrer an und er blieb darin stecken. Unverletzt konnten seine Freunde ihn wieder aus dem Rohr ziehen.

Etwas schlechter erging es einem anderen Schlittenfahrer, der am Ende des Büchelwegs geradeaus fuhr und im Gartenzaun und in der Klinik landete.

-----------------------------------------------------------------

Die Tairnbacher Ortsbeschreibung

Um 1895 wurden alle Orte in Baden gebeten, eine Beschreibung des Ortes, der Bevölkerung und ihrer Gepflogenheiten aufzuschreiben.

Da diese Ortsbeschreibung in Deutscher Kurrentschrift erfolgte, hier eine Abschrift.

Der Chronist, wahrscheinlich ein Lehrer, versuchte den Dialekt im Dorf etwas abzumildern, aber nicht ins Hochdeutsche zu übersetzen. Leider entstanden dabei manchmal eigenartige Wortgebilde.

1. Ortsname:

Thairnbach – Darnbach

kirchliches Filial zu Eschelbach

Marktverkehr Wiesloch

2. Flurnamen:

See ( früher waren hier Seen)

Stegwiesen (wahrscheinlich befand sich dort ein Steg über das Tairnbächle)

Klotzäcker

Steinäcker

Galgenäcker (früher stand hier der Galgen)

Eschelbacherberg (nach der nächsten Ortschaft benannt)

Eichtersheimerberg (nach der nächsten Ortschaft benannt)

Buchäcker

Birkenwald

Eichäcker (war früher Wald – ist ausgestockt worden)

junge Wingert (Weinberge)

krumme Deich

Ödeäcker (früher wüstgelegenes Land)

Schtaig (Steige = Berg)

Rosenberg

Kelteräcker (früher soll die Gemeindekelter dort gestanden haben)

Baierberg

Preisgrund

3. Familiennamen:

Benz, Bender; Egenlauf; Eisele; Filsinger; Fuchs; Gölz; Hartlieb; Herschinger; Hottenstein; Huber; Kirchhöfer;

Kreß; Lutz; Maier; Müller; Schildhorn; Sitzler; Steinbrenner; Uhrich; Wolf; Zimmermann

am häufigsten kommt vor:

Benz, Filsinger

männl. Vornamen:

Adam, Adolf, Albert, August, Burkhard, Christian, Christoph, Edmund, Eduard, Emil, Franz, Friedrich, Georg, Gottfried, Heinrich, Hermann, Jakob, Johannes, Joseph, Karl, Konrad, Leonhard, Ludwig, Martin, Michael, Otto, Oskar, Philipp, Robert, Theodor, Tobias, Wilhelm

am häufigsten kommt vor:

Friedrich, Wilhelm

früher:

Stephan, Wendelin

weibl. Vornamen:

Anna, Barbara, Elise, Emma, Fanny, Friederika, Justine, Karoline, Katharina, Luise, Margaretha, Marie, Pauline, Philippine, Rosa, Susanne

am häufigsten kommt vor:

Anna, Elise

Namen im örtl. Dialekt:

Hansjörg, Jörgmichel, Jörgheinrich, Hammichel

4. Hausbau und Dorfanlage:

Die Wohnhäuser sind meistens einstöckig und von Scheuer und Stall getrennt.

Thairnbach ist ein geschlossenes Dorf von zwei Hauptstraßen durchzogen, welche sich etwa in der Mitte des Dorfes kreuzen.

5. Hofnamen und Wappen: kein Eintrag

6. Volkstracht: kein Eintrag

7. Nahrung:

drei Mahlzeiten, mehr Mehlspeisen

8. Gewerbe:

Landwirtschaft und Zigarrenarbeiter

9. a. Volkslieder:

a) die jungen Leute singen auf der Straße, bei Spaziergängen und im Wirtshaus; hier sind zwei Gesangvereine.

b. Kinderreime:

b) "Hube, Hube, Weide, schlag der uf de rechte Seite, schlag der uf de linke Seite daß du net verschpringscht."

"Eins, zwei, drei du bischt frei, Friedrich isch en Garte gange, wieviel Vögel hat er gfange, eins, zwei, drei – du bisch frei."

"Eiebobeie mei Bu, s‘gibt mei Mensch nix dazu."

"Wolf, Wolf, friß mi net, du hoscht e horichs Maul."

"Fuchs, du hoscht die Gans geschtohle."

c. Volksschauspiele: kein Eintrag

d. Sprichwörter: kein Eintrag

e. Schwänke: kein Eintrag

f. Ortsneckereien:

Zu Darnbach do geht’s so allgemach zu, Balzfeld isch schö, do kammer mit de Schlappe in Dreck nei schteh.

g. Rätsel: kein Eintrag

10. Märchen: kein Eintrag

11. Sagen:

a) bei Alpdruck,Schrättele, Tockele: Nur bei Menschen und selten

b) Namen und Sagen bei Naturerscheinungen:

Mond = Moses mit em Rewebüschel.

Moses hot ein Schaues Rewe gholt un muß zur Strof im Mund steh und Rewe trage.

(Rewe = Reben – Mund = Mond))

12. Sitten + Bräuche:

a) Das Leben des Menschen:

aa) Ortsübliche Gebräuche bei der Schwangerschaft:

Kommt hie und da noch vor.

ab) Geburt:

Die Kinner kummer zum Schtorig un aus em Schtuwebrunnen.

Besuch wird am Anfang nicht gern gesehen, Zungenlösen kommt noch vor, alle Kinder werden gleich behandelt, gleich nach der Geburt wird das Kind gebadet, am Tauftage findet im Haus für die Pathen ein Essen statt.

Wiegenlieg: "Schlof, Kindle schlof, der Vader hüt die Schof, die schwarze un die weiße, die wollen mei Kindle beißen, schlof, Kindle, schlof."

ae) Hochzeit:

Hochzeiten werden gewöhnlich am donnerstag gefeiert, auch am dienstag.

Hochzeitsmahl im Hochzeitshause, d.h. im Hause der Eltern der Braut, sonst nichts besonderes.

af) Krankheit und Tod:

Bei Krankheiten wird der Arzt gerufen, auch sogenannte Hausmittel gebraucht.

z.B. Thee, Waschungen, Umschläge.

Beim Todesfall: Fensteröffnen & nachts Leichenwache.

ag) Haus- und Hofsegen:

Guten Tag, grüß Gott, ade, behüt Gott.

Hausbrot mit in die Fremde nehmen, das Heimweh kommt nicht so stark.

b) Tiere: kein Eintrag

c) Äcker: kein Eintrag

d) Brauchtums-Tage:

Nach beendigter Ernte folgt am Sonntag Erntemahl im Haus und in den Wirtshäusern Erntetanz.

13. Sprache:

a) Zeitangaben:

vornem Johr, anner Johr, geschtert owed.

b) Naturerscheinungen: kein Eintrag

c) Farben:

blo, gel, gro, grü.

d) Familie:

Großeltern = Alvadder, Almodder

Onkel= Vetter, Tante = Bas (Gothel)

Schwoger, Gschwei, Hochzeiter, Hochzeiterin,

Pathe= Pfettrich & Godel.

e) Gute Wünsche, Schimpfworte:

ea) beim Niesen = Gsundheit, zum Wohl.

eb) Schimpfworte: Lausbu, Schlingel, uselicher Kerl, miserawler Dropf, lüderlicher Kerl, Teufel, Kuckuck.

f) Körperteile:

röcheln, hörcheln,

daumen (der isch en Bach gfalle)

Zeigefinger (der hot en rausgezoge)

Mittelfinger (der hot en haingetrage)

Goldfinger (der hot en ens Bett gelegt)

kleiner Finger (der kleu Buzewackel hot alles gsat.)

g) Nahrung: kein Eintrag

h) Scherznamen für Berufe:

Schneider (Bock) Schuster (Pech)

i) Tiere:

Ferkel – Milchsäule (Milchsäue)

Füllen – Hutsch

Hase – Gigler, Gogel

Loos – Dausch

Kröte – Krot

Hundenamen: Waldmann, Filoy, Spitzer, Schnautzer

k) Pflanzen:

Johannisbeeren – Kanztrauwen,

Stachelbeeren – Grusselbeeren.

l) Zahlworte:

Sester – Simmerin

m) Erzählung:

der kluge Rat.

Mäus sen emol zsammekumme un hewe große Rot ghalte. En Maus hot vorgschlage, ma soll de Katz e Schell anhänge , aß mer fortschringe kann, wamer das Gläut hört.

Der Rot hot alle gfalle, awer kani hot de Katz d`Schell anhänge wolle, denn jedi Maus hot sich vor de Katz gefercht.

n) Mundart:

Die Mundart unterscheidet sich von derjenigen der Nachbarorte nicht.

Juden gibt es keine.

Thairnbach hat protestantische Einwohner, die umliegenden Orte sind katholisch, Eschelbach und Eichtersheim gemischt.

Todesursachen im Mittelalter

Schon seit ewiger Zeit war es Aufgabe der Bischöfe und Domstifte, sich auch um die Kranken zu kümmern. Auch Kriege gab und gibt es immer wieder und dort waren die Einrichtungen der Kirche zur Pflege und Behandlung Verwunderter eine willkommene Hilfe.

In vielen Klöstern wurden Krankheiten erforscht und die Ergebnisse weitergegeben.

Aus falsch verstandenem Schutz verbot jedoch ein Papst im frühen Mittelalter die Öffnung der Leichen, so daß eine Ursachenforschung der Todesursache fast unmöglich war. Erst durch Ärzte, die sich dieser Anordnung widersetzten, wurden nach und nach die Behandlung der Kranken besser.

Mit welchem Wissen damals behandelt wurde, beschreibt eine Aufstellung vom 14. Jahrhundert.

Die Ärzte schworen auf die Heilkraft von Edelsteinen:

Saphir: kühlt das Fieber, reinigt die Augen und heilt Geschwüre.

Smaragd: heilt die Epilepsie.

Jaspis: beseitigt Wassersucht und Fieber.

Onyx: gut gegen Augenkrankheiten.

Opal: gegen Verstopfung.

Jeder Arzt hat seine Lieblingsarznei: Zimt, Safran, Mandragora, Salbei, Mohn, Pfeffer, Honig die wahllos bei allen Krankheiten eingesetzt wurden. Natürlich haben diese Stoffe in bestimmten Fällen eine gewisse Heilwirkung, aber nicht für alle Krankheiten.

Besonders in der Krankenbehandlung sind den Kurpfuschern Tür und Tor geöffnet.

Im 16. Jahrhundert setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, daß sich nur durch intensive Forschung die Krankheiten beherrschen lassen und bis heute gibt es immer wieder bahnbrechende Forschungsergebnisse.

Im Nordbadischen Raum wurden in den Kirchenbüchern im 16./17.Jahrhundert die Todesursache eingetragen. Im Folgenden wird daraus eine Auswahl aufgezählt. Bei der Aufstellung wird versucht, eine Erklärung für die heutige Bezeichnung zu geben. Leider ist dies nicht bei allen Krankheiten möglich, da die Namen von Gebiet zu Gebiet sehr schwankten und manchmal die reinsten Phantasiebezeichnungen verzeichnet wurden.

.................................................................................................................................................................

Eintrag im Kirchenbuch (Erklärung)

Abgang vielen Geblüts

abgesetzten Gliedern

Abzehrung (Auszehrung)

Agonie (Todesnot)

Altertum (Greis)

Angina (Halsentzündung)

Apoplexia (Schlaganfall)

Apostema Abszeß (Geschwür)

Aussatz (Ekzeme;Tinea;Lepra;Schuppenflechte;Krätze)

Ausschwüren

Auszehrung und Schwindsucht (Kräfteverfall und Untergewicht;z.B.Krebs;Tuberkulose;)

Bangigkeit (Krampfanfälle; Epilepsie)

Bauchgrimmen (heftige Bauchschmerzen;Kolik;)

Bauchwassersucht (Aszites)

Blattern (Pocken)

blauer Husten (Keuchhusten)

Blutlauf (Ruhr;Cholera;schwerer Durchfall;)

Blutspeien

Blutsturz (Bluterbrechen;)

Brand an Steinschmerzen Brand (periphere arterielle Verschlusskrankheit)

Brandschmerzen Brand (periphere arterielle Verschlusskrankheit)

Brust- und Steckfluß

Brustaffekt

Brustfieber

Brustkrankheit (vom vielen Trinken)

Brustkrankheit und Lungensucht

Brustsucht

Brustwassersucht

Darmbruch

Darmentzündung

Darmgicht

Diarrhoe (Durchfall)

Dörrsucht (vom vielen Trinken)

Durchbruch

Durchfall

Durschlechten (Blattern)

Engbrüstigkeit (Atemnot)

Engbrüstigkeit + kurzer Odem (Atemnot)

Entzündungsfieber

Epilepsie

Erkältung

fallende Sucht (Epilepsie; Rheuma; Menstruation;)

Faul- und Nervenfieber

Faul - und Schleimfieber

Fauler Schaden

faules Fleisch

Faulfieber + Petechien (fleckförmige Hautblutungen;)

fäuliges Nervenfieber

Flechten (Hautinfektionen durch Pilze; Ekzeme;)

Fleckenfieber (Ausschlag mit Fieber;)

Fluß (Rheuma; Menstruation;)

Fluß am Fuß (Rheuma;)

Flußfieber (Fieber bei Grippe; Malaria; Rheuma;)

fressender Ausschlag (Aussatz)

Friesel und inneren Brand (jede Art von Fieber mit Ausschlag und Verschlußkrankheit)

Friesel und Muttergichtern (jede Art von Fieber mit Ausschlag und Verschlußkrankheit)

Gallen - und Nervenfieber

Geblüt durch den Harn

Gallsucht (Gelbsucht;)

Geschwulst (Tumor; Kropf; Hühneraugen; Überbein; Warzen;)

Gichtschmerzen

Gliederkrankheit (Rheuma; Gicht;)

Gliederreißen (Rheuma; Gicht;)

grassierende Durchschlechten

grassierende Katarrhkrankheit

grassierende Ruhr

grassierendes Faul - und Gallenfieber

grassierendes Scharlachfieber

Halsentzündung

Halsfluß

Hauptfluß (Blutausfluß vom Kopf)

Hauptschwachheit

Hektika

Herzwassersucht

Hinfallende Krankheit

Hirngicht und Steckfluß

Hitz und Dysenterie (Ruhr;)

Hitz und Mattigkeit

Hitzige Krankheit

hitziges Fieber

hitziges Gallenfieber

Husten

Kindsplattern Blattern

Kindswehen

Kolik

Kontraktur (Lähmung;)

Kopfkrankheit

Krebs

Lähmung

Leber - und Dörrsucht

Leberfluß

Leberkrankheit

Leberruhr

Leibesschwachheit

Lungenentzündung

Lungengeschwür

Lungensucht (Auszehrung;)

Magenentzündung

Masern

Milz und Darmsucht

Mutterentzündung - auszehrung

Muttergichter

Mutterschwärungen (Geschwüre bei Frauen;)

Nervenauszehrung

Nervenfieber (Typhus oder Dysenterie;)

Nervenkrankheit

Nierenschwärung

Obstruktion (Verstopfung;)

Pedechien und Gelbsucht

Pest

Phtisis (Schwindsucht;)

Pocken

Pulsadergeschwulst + Wassersucht

Purpeln und Gichter

Röte

Rote Flecken (Erysipel;Gürtelrose;Neurodermitis;Akne,Hautausschläge;)

rote Frieseln

Rote Ruhr

Rotlauf und Gichter (Erysipel;Gürtelrose;Neurodermitis;Akne,Hautausschläge;)

Schlag (Schlaganfall;)

Schlagfluß (Schlaganfall;)

Schlaggichter

Schnupfen

Schwindsucht (Tuberkulose; Krebs;)

Seitenstechen (Brustfellentzündung;)

Steckungen (Lungenkrankheit;)

unglückliche Wasserscheu (Tollwut;)

Veitstanz (Huntington; Chorea minor; Epilepsie; Mutterkornvergiftung;)

Vergiftete Luft

vergiftete Purpeln

von bösen Leuten herrührend

Wahnsinn + Schlagflusses

Wangengichter

Wasser - und Windsucht (Hydrops; Ödem; Anasarka;)

Wassersucht

Wassersucht und Brand

Weiblicher Zufall

Windwassersucht

Wurmfieber (Darmentzündungen;Enteritis;)

Zahngichter

Zehrfieber (abzehrendes Fieber;)

Zehrhusten

zurückgetretene rote Flecken

.............................................................................. Totengräber Ordnung von 1680 1.) Stirbt eine Person, so sollen sie den Schlüssel zum Gottesacker beim Pfarrer abholen |

Traditionelle und jahreszeitliche Veranstaltungen

Tairnbacher Kerwe

Das größte und ereignisreichste Fest war die Kerwe im Ort. Wie damals üblich, wurde Samstagmorgens in vielen Berufen noch gearbeitet und so begann man Samstagsabend mit der Kerwe, traditionell in den Gastwirtschaften. Dort gab es ein besonderes reichhaltiges und vielseitiges Essen, das nach der Nachkriegszeit besonders begehrt war. Aber auch die Hausfrauen begannen vorher schon mit dem Kerweputz und dem Backen von Kerwekuchen. In manchen Familien wurden bis zu 20 Kuchen gerichtet und zu den zwei örtlichen Bäckern gebracht. Diese hatten am Freitag und Samstag vor Kerwe hunderte von Kuchen abzubacken. Wenn man bedenkt, daß die Ortschaft nach dem 2. Weltkrieg nur ca. 900 Einwohner hatte, kann man sich heute kaum vorstellen, was damals „verdrückt“ wurde. Am Sonntagmorgen fand der Kerwegottesdienst statt, nach einem Kerweessen privat oder in den Gastwirtschaften, das alle Tairnbacher und die ehemaligen Einwohner vereinigte, fand man sich zum Kerweumzug zusammen. Dieser ging fast durch das ganze Dorf und endete vor einem Gasthaus. Der letzte Kerweumzug fand 1961 statt. Dieser Umzug war der Tairnbacher Vergangenheit gewidmet und so zogen viele Mitwirkende in Wagen und Kostümen aus vergangen Zeiten mit. Eine Anekdote erzählt, daß ein Tairnbacher als Schäfer der Rodensteiner verkleidet im Zug mitmachte. Aus Ermangelung eines Schafes nahm er eben einen Ziegenbock aus seinem Stall mit. Da er der Meinung war, daß ein Schäfer auch ein Musikinstrument dabei haben sollte, lieh er sich eine Mandoline aus. Während des Umzuges war der Ziegenbock aber störrisch und wollte nicht gehorchen. Wutentbrannt und alkoholisiert haute er die Mandoline dem Ziegenbock auf den Kopf und diese zerbrach in viele Teile.

Nach dem Umzug hielt Ewald Filsinger lange Jahre hindurch vor dem Gasthaus „Rössl“ seine „Kerweredd“, die das Ortsgeschehen im vergangenen Jahr glossierte. Fast das ganze Dorf hörte zu und amüsierte sich über die manchmal recht deutlich vorgetragenen „Fehltritte“ der Tairnbacher Bürger und Politiker. Die Büttenrede, heute im Rheinländischen Karneval bekannt und beliebt, war damals schon in Tairnbach als „Kerweredd“ üblich. Nach der vielbejubelten Rede wurde die „Kerweschlumpl“ getauft und auf einem Stuhl sitzend, so hoch wie möglich vor das Wirtshaus gehängt. Dies war notwendig, da es damals ein Brauch war, daß die Burschen der Nachbardörfern versuchten, die Schlumpl „mitzunehmen“ und diese dann nur mit viel Mühe und Bier wieder freigekauft oder auch „zurückgeholt“ werden konnte. Das Fest ging auch am Montag und Dienstag weiter, am Dienstagabend gab es dann den krönenden Abschluß: die Verbrennung der „Kerwe-schlumpl“. Ein langer Zug begleitete die Schlumpl von der Ortsmitte in Richtung Mühlhausen, wo sie vor dem zweiten Weltkrieg auf einer Wiese, wo heute die Einfahrt in das Industriegebiet ist und danach auf dem Acker Ecke Hauptstraße – Dielheimer Weg unter großem Wehklagen verbrannt wurde.

Da es traditionell an diesem Tage regnete und es noch keine Gehwege gab, war jeder, der ein Paar Stiefel hatte, froh, daß er trockenen Fußes nach Hause kam.

In den späteren Jahren wurde der Kerweplatz in die Ortsmitte verlegt, Schausteller stellten dort ihre Buden auf und auch die "Schlumpl"-Verbrennung fand dort statt.

Heute ist die Kerwe auf dem Dorfplatz, neben den Schausteller Buden sind auch einige Zelte der Ortsvereine die darin, sowie in der Dreschhalle und im Schützenhaus ein breitgefächertes Angebot an Essen und Getränken bereithalten - aber die alte Tradition, daß die Kerwe ein Treffen aller Einwohner und ehemaligen Tairnbacher ist, bleibt auch in heutiger Zeit erhalten.

..............................................................................................

Tairnbach in den Medien:

Chronik von Eschelbach und Filiale Tairnbach um 1885

Steinbrenner, Nachkomme eines Tairnbacher im TV

Das Zweite Deutsche Fernsehen (3Sat) brachte in der Sendereihe VIVO Wissenswertes aus dem täglichen Leben. Im Jahre 2009 war ihr Reporter Gregor Steinbrenner in Tairnbach, Mühlhausen und Karlsruhe, um in einer Sendung über Ahnenforschung seinen eigenen Stammbaum aufzuzeigen. Bekannt war ihm nur, dass sein Vater ein Sohn von Karl Steinbrenner, einem Tairnbacher Bürger war. Im Standesamt in Mühlhausen, in dem seit der Eingemeindung von Tairnbach nach Mühlhausen alle Standesamtsakten lagern, suchte er mit der Standesbeamtin nach seinen Vorfahren. Diese fand er bis ca. 1874, alle früheren Daten sind nur in den Kirchenbüchern verzeichnet.

Der damalige ev. Ortspfarrer Gerhard Höflin ging mit ihm die betreffenden Kirchenbücher durch und konnte den Stammbaum bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Stammvater war ein Georg Steinbrenner aus Zuzenhausen, der später nach Amerika auswanderte.

Um weitere Einzelheiten zu erfahren, besuchte Steinbrenner den Tairnbacher Friedhof und das ev. Generallandesarchiv in Karlsruhe. Diese zwei Tage, die er mit seiner Forschung in Tairnbach, der

Heimat seiner Vorfahren verbrachte, bezeichnete Steinbrenner

später als eindrucksvolles Ereignis in seinem Leben, an das er sich sehr gerne zurückerinnere.

Pfr. Gerhard Höflin

Gregor Steinbrenner

---------------------------------------------------------------------

Die Zeitungen berichten:

Viele Menschen glauben, daß es bestimmte Gesetzesübertretungen nur heute gibt. Blättert man in alten Zeitungen, so muß man jedoch feststellen, daß es auch in früheren Zeiten fast alles gab, was auch in heutiger Zeit strafrechtlich verfolgt wird.

zum Beispiel diese Meldung vom 29.09.1926 aus Wiesloch:

Oder eine Meldung aus Basel im Jahre 1928:

Eine kuriose Meldung aus den USA:

Durch internationale und nationale Ereignisse wurden die Zeitungsberichte und -anzeigen stark beeinflußt.

Nach Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde in der Werbung ausländische (Kriegsgegner) Waren schlecht gemacht.

-----------------------------------------------------------------------

Das heutige Adaptionsgesetz gab es damals noch nicht. Daher war es legal, Kinder wie Handelsware anzubieten.

-----------------------------------------------------------------------------

Fast hundert Jahre alt ist diese Anzeige. Man lese - ganz erstaunt -

der Wagen hat 4 - in Worten vier - PS!

----------------------------------------------------

Wenn auch der Verkehr vor dem 2. Weltkrieg nur schwach belebt war, so gab es doch immer wieder Unfälle. Auch bei der Arbeit ging es nicht unfallfrei ab und es entstanden nicht nur Material- sondern auch Körperschäden.

Die Zeitungen berichteten des Öfteren über solche Mißgeschicke, bei denen die Handlungen der Beteiligten manchmal kurios waren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auch über ein sehr menschliches Schicksal mußten die Zeitungen 1921 berichten.

Wenn eine Frau Nachwuchs erwartete und die Eltern gegen eine Heirat ihrer ledigen Tochter mit dem Erzeuger des Kindes waren, gab es für manche nur einen Ausweg.

Da zu dieser Zeit Abtreibungen streng verboten waren, wurde von den Behörden rigoros durchgegriffen.

.....................................................................................

1932 stieß, der im Volksmund "Entenköpfer" genannte Dampfzug in Mühlhausen mit einem Traktor zusammen, der 2 mit Steinen beladene Anhänger hatte. Der Traktor fuhr

auf der Kreisstraße, die von Mühlhausen über den Mühlbuckel nach Tairnbach führte.

..............................................................................................

An der Straßenkreuzung der B39 und der B3, im Volksmund "beim Weidemann"

genannt, da dort die Tankstelle Weidemann war, stieß 1929 ein Motorrad mit

einem PKW zusammen.

--------------------------------------------------------------------

Firmen, Geschäfte, Institutionen und Berufe

Tairnbacher Majolika

Diese Firma wurde 1946 von Herrn Maltusch gegründet, Herr Dr. Baro

war stiller Teilhaber.

Die ehemalige Zigarrenfabrik von Heinrich Uhrich, die um die Jahrhundert-

wende 1899/1900 an eine jüdische Firma überging und 1938, nach den

damals geltenden Rassegesetzen, von der Familie Braner „übernommen“

wurde, vermietete einen Teil ihrer Räume an die Familie Maltusch.

Branersche Fabrik

--------------------------------------------------

Kurz nach dem Krieg waren die Rohstoffe knapp und die Stromversorgung

auf das notwendigste beschränkt. Die geplante Produktion von Keramik

wurde daher von den Besatzungsmächten nicht genehmigt.

Der einzige Rohstoff der fast uneingeschränkt zur Verfügung stand, war

das Holz. Deshalb produzierte man verschiedene aus Holz gefertigte

Artikel für den täglichen Gebrauch und auch Schmuckschatullen.

---------------------------------------------------

1948 schied Herr Maltusch als Teilhaber aus und die „Grünstadt Steingutfabrik“ trat als

Mitgesellschafter bei Herrn Dr. Baro ein. Danach wurde die Firma auf die Produktion von Steingutwaren umgestellt.

Die leerstehende ehemalige Zigarrenfabrik Benz in der Eichtersheimerstraße wurde übernommen

und nach Abriß des letzten originalen Fachwerkhauses eine Produktionshalle angebaut.

Auch ein Transformatorenhäuschen mußte 1949 eingerichtet werden, da zum Brennen von Steingut

das örtliche Stromnetz zu schwach war.

1959 schied die „Grünstadt Steingutfabrik“ aus und die Familie Baro übernahm die gesamte GmbH.

-----------------------------------------------------------------------

Durch den Neubau einer Fabrikationshalle 1955, gegenüber der alten, wurde die Produktion erheblich gesteigert und viele Tairnbacher fanden hier ein Auskommen. Ständig wurden die Produktionshallen erweitert und der Maschinenpark angepasst. Als großer Erfolg stellte sich die Hobby-keramik heraus. Kunden konnten Rohlinge von der Firma kaufen, diese zu Hause bemalen und zum Brennen wieder in die Firma zurückgeben. Für ganz eifrige gab es Hobbyöfen zu kaufen, sie konnten nun ihre bemalte Keramik selbst brennen. Das Standardangebot war immer ein sehr reichhaltiges Sortiment von Gebrauchsartikeln aus Keramik und Vasen die ständig dem aktuellen Trend angepasst wurden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Milchhaffe" (Milchkrug) | Bodenvase | Bodenvase |

Teller und | Teekanne | Eßteller |

Gebäckschale | Ein Schnapsfäßchen, als |

Viele Artikel von der „Majolika“ sind heute noch im Gebrauch und zeugen von einer erfolgreichen

und vielseitigen Produktion.

Im Jahre 1981 stellte die Majolika GmbH ihre Produktion ein und verkaufte 1982 das Unternehmen.

Die Produktion wurde ab 15.02.1982 umgestellt, viele Arbeitsplätze fielen weg.

---------------------------------------------------------------------

Schneiderei Efimow Johann

Der in Kolebjakino Rußland, am 23.01.1889 geborene Iwan Efimow geriet als russischer Soldat im ersten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft und wurde als Zwangsarbeiter in der Tairnbacher Landwirtschaft eingesetzt. Mit einigen Kameraden, die das gleiche Schicksal traf, mußten alle zusammen

in der alten Waschküche im Schloßhof hausen. Nach dem ersten Weltkrieg

gingen seine Kameraden nach Hause, er aber blieb.

Als junger Soldat arbeitete er als Schneider für den Zaren. Da die Zarenfamilie

in der russischen Oktoberrevolution getötet wurde, sah er in seiner Heimat

keine Zukunft mehr für sich und blieb in Tairnbach.

Im alten Rathaus wurde dem Kriegsgefangenen Nr. 4446 von der Gemeinde

ein Wohnraum zur Verfügung gestellt, wo er wohnen und in seinem Beruf arbeiten konnte.

Eine Rechnung von 1951 berechnet die Anfertigung eines Herrenanzuges.

Für diese Arbeit müßte man heute mindestens das 10 fache in Euro bezahlen:

Tairnbach, den 15.01.1951

Rechnung:

1,7 m Anzugstoff à 43,90 74,63 DM

Sackfutter 17,50 DM

1,7 m Sport-Sackostoff à 29,50 50,15 DM

1,2 m Hosenstoff à 32,80 39,36 DM

Anzugfutter 20,00 DM

................................

...................................Summe: 201,64 DM

Seine Kunden schwärmten von seiner Schneiderkunst. Viele Kunden von hier und auswärts trugen dazu bei, daß er sich das alte Rathaus von der Gemeinde pachten und 1943 kaufen konnte.

Am 12.11.1921 heiratete er die Tairnbacherin Anna Herschinger, die ihm 6 Kinder schenkte. Nach seiner Einbürgerung wurde sein Name in Johann Efimow eingedeutscht. Als Dolmetscher mußte er auch den zweiten Weltkrieg mitmachen und arbeitete danach weiter in seinem Beruf, bis er am 01.05.1969 starb.

................................................................................

Bäckerei Bender

Rund dreihundert Jahre stand in der Eschelbacherstraße 19 ein Haus, das seine Besitzer oft wechselte.

Johann Jakob Lutz, ein Dielheimer Maurer, heiratete am 11.02.1823 die Maria Anna Kurz aus Tairnbach. Als Maurer erhielt er 1823 einen Auftrag - er sollte für einen neuen Weg vom Ort zum gemeindeeigenen Steinbruch im Buschwald eine Brücke über das Tairnbächle bauen.

Danach baute er sich in der Eschelbacherstraße 19 zwischen die Häuser des Leopold Traub und Christoph Hartlieb ein eigenes Haus, worin er mit seiner Frau und drei Kinder lebte. Da seine Frau kurz nach der Geburt des dritten Kindes starb, verheiratete er sich nur drei Monate später in Rotenberg mit Maria Katharina Dumbeck, die ihm weitere 11 Kinder schenkte. Da auch noch seine Schwiegermutter aus Rotenberg bei ihm wohnte, wurde das Haus zu klein und er baute sich ein neues. Das alte Haus versteigerte am 01.06.1830 der Waisenrichter Vogt Maier für 520 Gulden an den Sohn Jakob Lutz. Noch im gleichen Jahr verkaufte er das wieder an den Juden Mändel Krüger, der sich selbst "Mendel Kricher" nannte und Schutzbürger und Lumpenhändler war.

1865 verkauft die Witwe des Mändel Krüger an Florian Mayer, Bäcker aus Dielheim und seine Braut Rosalia Theilacker von Zeutern das Haus mit Garten.

Das ist die Geburtststunde der Bäckerei in der Eschelbacherstraße. Schon 1866 verkauft die Rosalia Theilacker, jetzt Ehefrau des Florian Mayer, das Grundstück mit Haus und Garten an den ledigen Tairnbacher Bäcker und Krämer Martin Filsinger. Nach den Schulden, den dieser bis 1887 anhäuft, war es kein ertragsreiches Geschäft.

Bei der Zwangsvollstreckung 1887

ersteigerte der Bäckergeselle auf

Wanderschaft Gottlob Gölz, der aus Zell unter Eichelberg-Ortsteil

Pliensbach- stammte und seit 1885

mit der Tairnbacherin Katharina

Bender (nicht verwandt mit dem

späteren Besitzer Albert Bender) verheiratet ist,

die Bäckerei mit Kramladen.

Nach dem Tode seiner ersten Ehefrau Katharina

Bender am 20.07.1898, die ihm sieben Kinder

schenkte, heiratet er am 25.10.1898 deren Halb-

schwester Lina Benz, die weitere 5 Kinder zur

Welt brachte.

Da seine Söhne früh verstarben, übernahm seine

Tochter Lina, die 1923 den Tairnbacher Albert

Bender geheiratet hatte, 1925 das Geschäft.

1933/34 bauten sie das Geschäftshaus um, und

kauften 1947 einen neuen Backofen. Um auch Lebensmittel anbieten zu können, wurde der Laden erweitert. Das Geschäft übergaben sie

1964 an ihren Sohn.

Adolf Bender erlernte das Bäckerhandwerk in Heidel-berg und war nach Kriegs-einsatz und amerikanischer Gefangenschaft ab 1948 Mitarbeiter im elterlicher Geschäft. Mit seinem Vater erweiterte er das Back-warensortiment und modernisierte die Bäckerei.

Von ihm hergestellten Fein-

backwaren waren weit über

Tairnbach hinaus bekannt.

Adolf Bender und seine Frau Ilse im Laden.

Schon 1977 erkrankte er schwer, sodaß er den Betrieb aufgeben mußte.

Die Bäckerei wurde verpachtet und nach Auszug des letzten Pächters 1987 das Haus abgerissen.

122 Jahre "Bäckers" - wie sie in Tairnbach genannt wurden - waren zu Ende.

--------------------------------------------------------------

Gottlob Gölz mit seiner ersten Ehefrau Katharina Bender

und 6 Kinder.

Gottlob Gölz mit seiner 2. Ehefrau Lina geb.Benz

und 5 Kinder.

Bender Albert und seine Frau Lina geb. Gölz vor

ihrem nun zweigeschossigen Geschäftshaus.

-------------------------------------------------------------

Tairnbacher Geschichte(n)

Soldatenschicksale (A)

Nachdem die Gemeindeverwaltung die Veröffentlichung dieser Serie in der Gemeinde Rundschau verboten hat, werden wir diese ausschließlich hier publizieren.

..............................................................................

Stolz trugen die 7 Tairnbacher, Jahrgang 1910/11 die zur Musterung „antreten mußten“ eine Mütze mit der Aufschrift „Wehrfähig“.

Ein Tairnbacher dieses Jahrganges bekam seine Einberufung am 15.05.1939, wurde aber wegen der Geburt seines ersten Kindes und der Führung eines zur Versorgung der Bevölkerung wichtigen Geschäftes zurückgestellt.

Die Freude darüber währte aber nicht lange – am 15.01.1940 kam der endgültige Bescheid über die Einberufung zur Wehrmacht. Sammelort war Mainz, dort wurden die angehenden Soldaten in verschiedene Gruppen eingeteilt und fuhren in einem eiskalten Zug 2 Tage lang nach Lissa im Warthegau.

In nur 95 Tagen sollten aus uns Zivilisten ausgebildete Soldaten für den Fronteinsatz werden. Die 4. Komp. (Nachrichtenstaffel) wurde nach der Grundausbildung an den Nachrichtengeräten geschult und am 20.04.1940 in Richtung Westen verlegt.

Grundausbildung | |

Ausbildung an den Nachrichtengeräten | |

Ankunft abends am 22.04.1940 in Irrel in der Eifel. Unterkunft mit je 70 Mann in einem Panzerwerk. Alarm am 09. 05. Packen

und Abmarsch abends nach Ernzen in ein Lager. Zwei Tage später als Marschkompanie weiter nach Bollendorf und dort über

die Grenze nach Luxemburg. Weitermarsch, bis am 13.05. die belgische Grenze erreicht wurde.

Marsch durch Belgien, am 14.05. wurde Itzel und am 15. Arlon erreicht.

Marschpause

Der erste Kampfeinsatz - unter starkem Artilleriebeschuß wurde auf der Höhe 277 die Isly Farm eingenommen. | |

Isly Farm | Isly Farm nach der Einnahme |

Ein Waldlager bezogen wir am 19.05. in der Nähe von Mouson und wurden am 28.05. zu den aktiven Truppen I. R. 70 - 4. Komp. zugeteilt. Die Franzosen zogen sich zurück und so konnten wir ohne Kampfhandlungen weiter nach Süden marschieren. | |

Marsch durch eroberte Orte |

Weitermarsch bis zum Hügel "Toter Mann", Höhe 304. Angriff und Sieg in zwei Tagen, 14. + 15. Juni.

erobertes Fort Schoisel (vor Verdun) | 300 Mann Besatzung |

Am 16.06.1940 Festung und Stadt Verdun besetzt. Der Waffenstillstand wurde am 21.06. ausgerufen | Zum Waffenstillstand wurde die Siegesfahne aufgestellt. |

Das wichtigste war jetzt die "Gulaschkanone". | Aber auch das stillte den Hunger |

Leider war am 26.06. die Ruhe vorbei und wir marschierten Richtung Paris.

Jainvilotte erreichten wir am 03.07., Bröcon am 04., Les Riceys am 07., am nächsten Tag Bernon und dann St. Florentin.

Am 09.07. wurde abends unser Lager für die nächsten Tage in Fournaudin erreicht. Als Belohnung und aus Anlaß des Waffenstillstandes erhielten wir vom 14. - 28. Juli unseren ersten Heimaturlaub.

Nach dem Urlaub Treffen in Saarbrücken und am 30.07.1940 von dort mit Omnibussen nach Fournaudin.

Abmarsch am 02.08. von dort nach St. Florentin, Verladung und Bahnfahrt nach einem Vorort von Paris.

.................................................................................................................................................................

Als Wachregiment 42 Tage in Paris. Bewacht wurden die Renault Autowerke.

Danach Abstellung zur U-Bahn Streife.

Da sich viele deutsche Soldaten illegal in Paris aufhielten, mußten alle Fahrgäste auf gültige Papiere kontrolliert werden.

.................................................................................................................................................................

Unsere Kaserne in Paris. ................................................... | Wache vor dem Renault Werk ................................................... | beliebte Abwechslung - ein Kinobesuch ................................................... |

Leider ging diese schöne Zeit viel zu schnell vorbei. Am 13.09. marschierten wir in 10 Tagen unterbrochen von 4 Ruhetagen nach Saarbrücken. Überall wurden wir, nach dem glorrreichen Sieg über Frankreich herzlich empfangen. Nach einem Weitermarsch nach St. Wendel fuhren wir von dort aus mit der Eisenbahn nach Hannover und dann nach Fallingbostel.

Willkommen in Saarbrücken.

............................................................

In folgenden Orten fand die Ausbildung statt:

Bad Nenndorf

Bergen

Hameln

Hildesheim

Springe

Steinhude

Walsrode

Wunstdorf

Hannover

.....................................................

endlich Urlaub

Alle Einheiten, die hier zusammengezogen waren, wurden neu aufgestellt und

erhielten neue Waffen und Geräte, an denen wir Tag für Tag gedrillt wurden.

Theorie und Praxis wechselten sich ab und nur der Weihnachtsurlaub vom

16.12. - 05.01.1941 war eine hochwillkommene Abwechslung.

Fotos von der Ausbildung:

Ausmarsch zum Schießstand | |

was man nicht alles lernen muß.........

Nach über 6 Monaten kam endlich die lang ersehnte Wende - aber wenn wir damals geahnt hätten, wie das enden würde, wären wir nicht mit Hurra losgezogen. Am 17.04.1941 wurde der Abmarsch befohlen. Mit der gesamten Ausrüstung ging es auf die lange Reise. Über Fallingbostel, Dorfmark, Halle, Breslau, Gleiwitz ging es nach Kattowitz. Am 19.04. Marsch nach Jedrzejow und weiter nach Kielce. Nächster längerer Standort war ab 21. 04. Gorno. Aber auch hier nichts als Drill und das einzige was wir bekämpften

waren die Läuse und die Langeweile.

Überraschend kam am Vormittag des 01. 06. die Wende mit dem Abmarschbefehl - Richtung Osten!

Jetzt war jedem klar, was dies bedeutete:

Krieg gegen Rußland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da die folgenden Schilderungen sich zum großen Teil in der Ukraine abspielen, wird dieser Bericht fortgesetzt, wenn die

heutigen Verhältnisse in der Ukraine sich wieder normalisiert haben.

.jpg/picture-200?_=17e7d400e28)

.jpg/picture-200?_=17e7d435218)

_1.jpg/picture-200?_=18747798b51)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc5c58240)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc5fe986b)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc5ff402a)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc5ffffb0)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc600bbd6)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc6015a42)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc60236cb)

Ausbildung%20(Hannov.)%20.jpg/picture-200?_=18dc602d64e)